|

海南医療センター 医療安全管理者 大谷千佳子 |

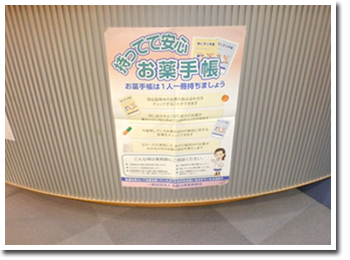

海南医療センターでは、医療安全管理者を平成24年より専従で配置しています。医療安全管理者として、全職員が医療安全に関心を持つ組織にすることは難しいことだと感じています。

当院では、今まで全体研修の1回を、土曜日の午前中を使用し集合研修を行っていましたが、三交代を行っている看護師の参加が難しいので、いつでも、どこでも学べる環境を作る為に、eラーニングを導入しました。就業時間内に研修を受けられる環境も作り、看護師以外の職種も期間内に100%受講できました。受講できなかった医師には、その後資料をもって研修しています。

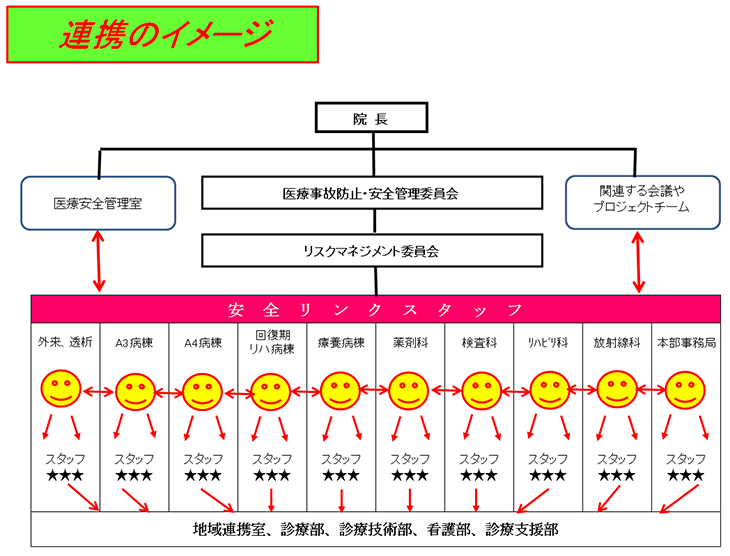

医療安全管理委員会の構成員による週1回の合同カンファレンスでは、複数の部署に関連している事例を議題に検討しています。各部署の責任者あるいは次席の者が参加しているため、直ぐに解決策を実践レベルまでにすることが出来、翌日から手順の変更も可能となります。看護師として、薬剤、放射線、栄養など一通りの知識は備えているつもりでもやはり「餅は餅屋」と言われるように看護師では考え付かない意見を出してくれます。それから、医師が必ず参加しているので、医師に依頼することも医師同士と言うこともあり、反対もなく受け入れられています。

また、毎週顔を合わすことで職種間の良い人間関係が築け、お互い協力し合って医療安全に取り組む姿勢も出来てきます。

今後も基本理念にある「市民から信頼される、安全で良質な医療を提供する」ために、職員一人一人が危機意識を持って診療にあたるのと同時に、事故を未然に防ぐ体制作りをしていきたいと考えています。

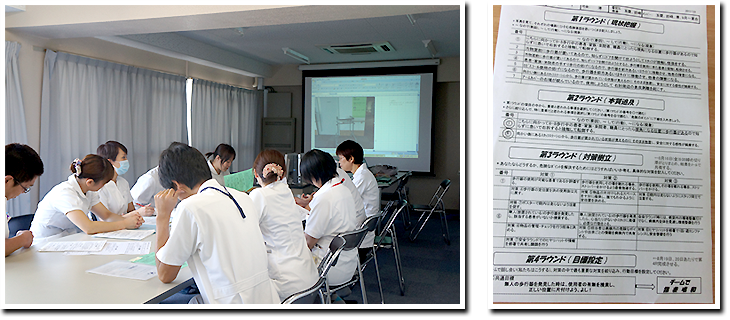

合同カンファレンスの様子

|

医療安全活動に関するお問い合わせ・質問等は、下記メールにお願いいたします。

otani-chikako@kic-kainan-hsp.jp